6. 忘れられたニニウ

3月11日の14時46分,私は旭川の自宅にいて,地震の揺れはまったく感じなかった。15時過ぎ,録音機材のチェックをしようと,スピーカーを兼用しているラジオのスイッチを入れると,何やら大変なことになっていた。テレビをつけると,ヘリコプターからの中継で,真っ黒な津波が,大地を襲っていく様子が映し出されていた。ニュースでも現地とは連絡がつかず,具体的な被害状況はわからなかったが,これは大変なことになったとすぐに理解された。

3月11日の14時46分,私は旭川の自宅にいて,地震の揺れはまったく感じなかった。15時過ぎ,録音機材のチェックをしようと,スピーカーを兼用しているラジオのスイッチを入れると,何やら大変なことになっていた。テレビをつけると,ヘリコプターからの中継で,真っ黒な津波が,大地を襲っていく様子が映し出されていた。ニュースでも現地とは連絡がつかず,具体的な被害状況はわからなかったが,これは大変なことになったとすぐに理解された。

大地震から鬼峠フォーラムまで,間がもう1日あったとしたら,間違いなく中止になっていたと思うが,大地震から半日余りというのは,あまりにも間がなさ過ぎた。逆に,被害の詳細がわからず道内からの災害派遣もほとんど初動以前という段階で,中止する理由があるだろうかと思った。実際,3月12日には,旭川のバーサーロペット・ジャパンなど,北海道内では予定どおり開催されたイベントも少なくない。

結局,当日朝の判断で,鬼峠越えを中止し,一部内容を変更してフォーラムを開催することになった。13日の北海道新聞朝刊(旭川・上川面)には,「『鬼峠フォーラム』の鬼峠越えが,なだれの危険があるとして中止された」との記事が掲載された。しかし,新聞には書けなかったのかもしれないが,参加者の恐らく誰もが納得した中止の理由は,「いまは山が怒っている」ということだったと思う。それが12日朝の段階で考えられた精一杯のことであった。

その後の,大震災のことについては,また別のところで書くことにしたい。

鬼峠フォーラムについては,一部予定を変更したものの,図らずも大変充実した内容になったことは,前ページまでに書いたとおりである。新聞記事(道新富良野版)でも,大きく紹介していただけた。

●ニニウという場所

そもそも,ニニウとか鬼峠とか,そうとうにマニアックな場所をテーマにしたフォーラムが,なぜ5年も続いてきたのか。最初は,狐につままれたような気持ちであったが,「なぜ鬼峠を越えるのか」「ニニウとは何なのか」を毎年問い続けるうちに,少しずつその本質に近づいてきたような気がする。たぶん答えは永遠に出ないであろうが,今年もまた,いまの段階で考えていることをここに書き留めておきたい。

○場所に生きる

ニニウの土地には,何かわからないが不思議な力が宿っている。そのことを説明するのにゲニウス・ロキという言葉を引用したのは,2008年の鬼峠ミーティング開催報告であった。しかし,ゲニウス・ロキという用語を持ち出すまでもなく,「場所」や「土地」という言葉で十分に説明できることを最近知った。

「空間」というのは,文字どおり何もない空間であって,空間に記憶の重なりであるとか,人間と自然とのかかわりであるとか,意味づけがなされたとき,空間は「場所」になるのだという。同じような意味で「土地」という言葉を使っている本もある。あるいは,日本語に適切な訳語がないのかもしれない。

もともと土地は人間が生きるためのすべてを与えてくれるものであり,祖先が還っていく場所でもあった。だからこそ土地に愛着を持つということは,人間が土地に対してできる報いでもあった。それが土着ということであった。

ところが,土着ということとは対照的に,「場所を持たない人間」が増えてきた。近代化とは場所を持つことを否定するということでもあった。移住者の集まりである北海道も,概して場所の感覚が希薄であるように思う。

○定住するということ

一方で,場所に生きるとは,必ずしも生まれ育った土地でずっと生活することを意味しない。ひとつの場所に定住する覚悟を持つということである。ひとつの場所に定住するということは,その土地に対する責任を持ち,その土地の自然から頂戴して生きるための正確な知識を持つことを意味する。

いま占冠は時代の波に翻弄され,経済的な先行きは決して明るくないが,そんな中でも定住の場所として占冠を選択し,人のつながりと自然の恵みの中で生きていこうとする人たちが増えているように思われる。都会はいくら知恵があっても,持続的に人間が生きていく方法を考えつかないが,占冠は知恵さえあれば生きていける地域でもある。例えば,酷寒の冬を,都会と同じ暖房設備で過ごそうと思えば,余計にかかる暖房代は欠点にしかならないが,薪で暖房するなら寒さを補って余りある森林資源が村内に存在している。

知恵で生きていこうとしたとき,昔に帰るという意味ではなく,場所の感覚を深めるという意味で,ニニウという場所に立ち返らざるを得ないのではないか。その意味ではまた,鬼峠は「なぜ越えるのか」ではなく,ニニウという場所をよく理解するうえで「越えざるを得ない」のではないかと思う。

○地域を理解する価値

午前中のフォーラムの中で私の話した内容は,参加者には概ね「歴史的なこと」と捉えられてしまったようである。これは私の説明が至らなかったのかもしれない。

ニニウは単なる自然でもないし,歴史でもない。郷土でもなければ故郷でもない。都会でも地方でもない。

ニニウはかけがえのない場所であり地域である。地域というのは,最近いろいろなところで使われているが,都会も地方もすべて含む新たな概念として捉えたい。ニニウというローカルな地域を理解することは,日本や世界に目を開くことと同等に重要なことであると考える。

●占冠と国有林

占冠村は,村の面積のほとんどを国有林が占めている。山村いえども,これほど全部が国有林という村も,あまり例がないと思われる。したがって,占冠と国有林は切っても切り離せない関係であるはずなのだが,いまやその存在は忘却の彼方にあり,林業で栄えた時代は,明治の砂金掘りと同じく今は昔の話になっている。

しかし,森林があって占冠村があるのである。ニニウも最初の入植者は森林と関係なく入っているが,入植者の急増を見たのは,明治43年に始まる王子製紙の鵡川造材10年計画だった。そして,昭和49年,ニニウから営林署の事務所が撤退すると同時に,新入小学校・中学校は閉校となり,離農者が相次ぐこととなった。

桃源郷としてのニニウが語られる一方で,現金収入源としての林業労務の存在も忘れてはならない。このことは,鬼峠フォーラムが始まった当初から気に留めていたことではあったが,話を聞こうにも聞ける人がいなかった。今回,図らずも金山営林署仁々宇担当区の元技官であられた方がフォーラムに参加され,いろいろお話を伺うことができたので,ここにニニウや占冠と森林の関係についてまとめておきたい。

○王子製紙鵡川造材10年計画

かつて日本の製紙産業は,森林資源が豊富にあった静岡県が中心地であったが,次第に採算が取れなくなり,王子製紙が北海道に進出し苫小牧工場の操業を開始したのは明治43年のことであった。当時建設された千歳川の発電所や軽便鉄道跡は産業遺産として知られるところであるが,その主要なパルプ用材供給地となったのは鵡川および沙流川上流部であった。

それまでの開拓時代にはもっぱら邪魔者扱いされ,切り倒されては焼き捨てられるだけだった原始林の大木は,明治40年代になると価格が急騰し出した。もっとも,交通不便の奥地では簡単に公売はできず,特売の方針をとったが,王子製紙はこの特売に進出した。明治43年,鵡川造材10年計画が立てられ,ニニウはその搬出地として枢要な地と目されるに至った。

ニニウの最初の入植は,明治41年4月で,明治42年までの入植者は7戸にとどまっていたが,鵡川造材10年計画によって明治43年から44年にかけて急激な戸数の増加を示し,明治44年12月の時点で戸数は29を数えた。そして明治44年ごろ,経木を中央の工場へ出すため,中央の経木事業者が部落民に1人1升の米を出すことによって開削にあたらせたのが,初代の鬼峠である。

どういう事情かわからないが,畑地を除くほとんどすべてが国有林に指定されている占冠村にあって,鬼峠の南側の鵡川までの一帯のみ,国有林の指定から外されている。実は,初代の鬼峠の道筋は,国有林と民有林の境界をなしており,その意味で初代の鬼峠は今も生きているのである。(※参考:占冠の国有林地図)

○洞爺丸台風の襲来

明治43年から始まった第一次拓殖計画,大正15年からの第二次拓殖計画の牛馬100万頭計画も,自作農創設維持規則もニニウには直接的な影響を与えなかった。第一次世界大戦の豆ブームもまったく関わりがなかった。ただ,王子の下請け造材のもとに,労力提供という形で農業の赤字を補填するという関係だけが続いたといわれる。戦時中のクローム鉱山も,ニニウ部落に強い影響を与えることはなかった。

ニニウ地区ではパルプ用の原木を切り出してきたといえども,輸送を鵡川の流送に頼らなければならなかった以上,伐採量は限られており,択伐により針葉樹だけの伐採が繰り返されてきた。したがって,成長量,更新量の確保は容易であった。戦後の林政統一後は天然生林施業方針(天然の力を生かしながら成長量の範囲内で木材を生産するやり方)に基づき,その成果も上がろうとしていたところに,昭和29年台風15号(洞爺丸台風)が襲来し,以後10年以上にわたり,あらゆる経営方策はもっぱら風倒木処理に向けられることになった。

今回フォーラムに参加していただいた持田さんは,昭和29年4月,新卒で富良野営林署に入庁しており,まさに洞爺丸台風以後の国有林を見てきた人であった。金山営林署仁々宇担当区には昭和35年4月に着任しており,ニニウ林道が全通する前の,最後の鵡川流送の様子を見ている。赤岩橋から先は,現在道路が走っている側の向かいに,桟橋や吊り橋をかけて,人のみが通行できる,流送のための道があったという。当時既にニニウ地区以外ではトラック輸送が主流となっていたというが,約36,000石(≒10,000m3)というから,村内の金山営林署管轄区域の年間生産量の約4分の1を,春先の水の多いときに一気に流送で流したのである。

当時,流送関係の労働者だけでも飯場や宿関係者を含めて350人くらいいたのではないかという。当時の立木価格の資料が手元にないが,仮に5,000円/m3とすれば10,000m3で5千万円。当時の賃金水準が現在の1/20だとすれば,10,000m3の原木は,1人100万の収入として1,000人分の収入をもたらすことになる。十分に仕事になるわけだ。

造材関係で2,000人の労働者が全国から当時占冠に集結していた。また,双珠別ダムの工事が昭和34年5月に着工しており,この工事の関係者が800人程度いたという。昭和35年の占冠村の国勢調査による人口は約4,700人であるが,それに加えて季節労働者が3,000人近くいたとは大変な賑わいである。中央には映画館もできた。そのころ占冠デパートと呼ばれた商店では,何を買い求めても売っていないとは絶対に言わず,「いま切らしている」と言われたという逸話も残る。そんな村の活気を,占冠の国有林が生み出していたわけである。

○生業としての林業労務

いくら豊かで自給自足が可能な土地であっても,この文明社会で現金なしに暮らしていくことは,極めて困難である。山村での暮らしでまず現金が必要になるのは塩である。商店がなく冬季の交通が途絶えるニニウでは,食料は何でも塩漬けで保存するしかなく,相当な量の塩を消費していたことと思われる。実際,駅逓跡の旅館で出された食事は,山菜が中心だったが,とても塩辛いものだったと言われる。古くは山村の人たちは,農閑期に自分たちで海まで出て行って塩を煮詰めたというが,明治38年に専売制が敷かれた後は,塩は現金で買うものとなった。あとは酒を買うにも現金が必要だろうし,実際に最も支出の割合が大きかったのは衣料品だったという。

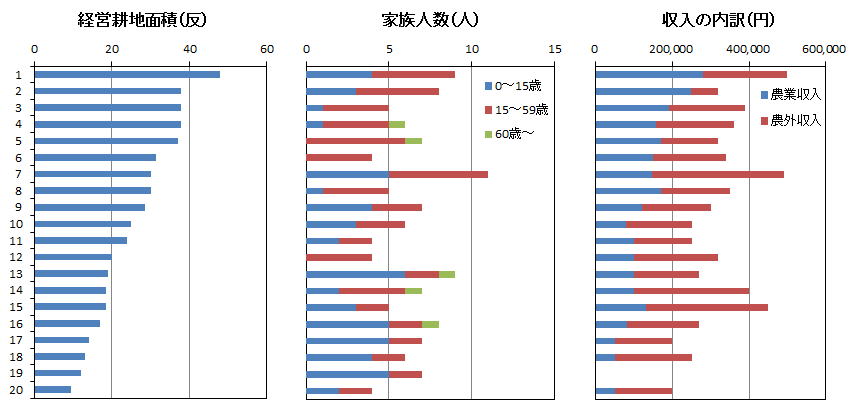

ニニウでの現金収入は農閑期の林業労務に頼るところが大きかった。あるいは畑は家族に任せて,家の主は一年中山に入っていたという実態も少なくなかったようである。下のグラフは,まだ鬼峠を越えていた昭和32年に調査された,ニニウ地区の20軒の農家の属性である。3つのグラフとも経営耕地面積の多い順に並んでいる。平均経営耕地面積の25.5反は,殖民区画で通常割り当てられるべき面積の約半分であり,加えて通ずる道が鬼峠しかないとあっては,農業収入に多くを頼ることができない。したがって,収入の内訳を見てもわかるように,ニニウではほとんどの農家で農外収入が農業収入を上回っていた。20軒のうち,郵便逓送と旅館を営んでいた2軒を除けば,農外収入のすべては林業労務であったと思われる。山村特有の半農半労型の暮らしである。

○森林資源の枯渇

森林は育った分だけを伐って利用していくなら,農業のように肥料を与えることなく,持続的に林業を営むことができるという。いつかは山から養分がなくなるのではないかという疑問もあるが,動物の死骸や鳥の糞,雨に含まれる微量の養分,雷による窒素固定などで持続的な養分供給がいくらかあるため,育った分のみを利用する限り,木材はいちおう無限の資源と考えてよいらしい。

それは,昔の人も十分にわかっていたはずだが,戦後の日本ではそのままのスピードで伐っていったら,30年で日本の全部の森を伐りつくしてしまうような勢いで木材生産が行われた。そういう状況になったのにはいろいろな要因があった。ひとつには,日本の復興のために,炭鉱の坑木に,パルプに,建築用材に,大量の木材が必要とされ,当時は国内に資源を求めるしかなかったからである。増大する木材需要に対応するため,全国的な「林力増強計画」のもと,昭和34年には生産性の低い奥地の天然林は大面積に皆伐し,人工林に転換するという「拡大造林」の実施へ踏み込んでいくこととなった。またこのとき,それまで「成長量を基準として」いた伐採量が,「成長量の増加を勘案して」定めることに改定され,成長量を越えた伐採が始まることになった。大量の需要があったから,原木は高く売れ,だからまた余計に伐った。ほかの要因として,輸送の主役がトラックとなり,奥地からの出材が可能になったこと,合板を挽く機械が開発され,それまで利用価値のなかった広葉樹にも価値が出てきたという技術的な要因もある。

一方で,裏の事情として,国有林が戦争による失業者の救済を担っていたということがあった。戦後,外地からの引揚により大量の失業者が出たが,国有林は彼らに仕事を提供した。ただ,国の財政も逼迫していたことから,国有林は昭和22年の林政統一当初から独立採算制をとっており,彼らの給料は国有林が身を削ることによって支払うしかなかった。

はじめ,国有林の労務者は季節雇用であったが,やがて国民の生活水準の向上とともに通年雇用が求められるようになり,そうすると労務コストが大きくなり,国有林は徐々に採算が合わなくなっていった。折しも,森林は北海道すら原生林が皆無になるまで伐り尽くされ,木を伐ろうにも木がなくなっていった頃である。そんな山がぼろぼろの状況で起きた悲劇が,昭和37年の大水害だった。一方,昭和39年には木材の輸入は完全に自由化され,国産材は一気に輸入材にとってかわられた。よく,輸入自由化が日本の林業をダメにしたといわれるが,増え続ける国内の木材需要を輸入材で何とか補てんしたという見方もできるわけである。

そうして,国有林は破たんへの道を突き進んだ。ニニウからの営林署の撤退は昭和49年であるが,その年は国有林の会計が恒常的な赤字に転換した年でもあった。

○リゾート法

国有林と占冠の関係は,さらに続く。国有林が伐る木がなくなって,どうにもならなくなっていったとき,森林を面で活用しようということで制定されたのが,昭和62年制定の総合保養地域整備法,通称リゾート法である。占冠村では既に昭和58年にアルファリゾートトマムが開業していたが,リゾート法の適用によって,資金調達がより容易になり,行政のお墨付きが得られたことで,ザ・タワー,ガレリアなど巨大な宿泊施設を次々に開業していくこととなった。

○これからの占冠と森林

以上見てきたように,占冠と国有林は切っても切り離せない関係にあるが,国有林が占冠に残してきたものはほとんどないように思われる。洞爺丸台風後,タケノコのようにあちこちにできた製材工場も,いまは村内に一つも残っていない。穂別には流送まつり,日高には樹魂まつりにおける木遣りの伝承など,文化的遺産があるが,占冠には表立ってそのような文化は伝承されていない。

明るい兆しは,国有林が伐採をやめてから年数がたち,再び森林資源が充実してきたことである。この数年,サクラマスやサケが占冠まで遡上するようになったのは,森が回復してきた証しでもあろう。ほとんどが国有林の現状では,村レベルで森林資源を利用するすべがない状況にあるが,これからもやはり占冠村の存在意義は森林にあると思う。森づくりは人間の一生よりもスパンの長い時間のかかることではあるが,将来を見ればこそ,森の成り立ちを知り,これから森をどうしていくべきなのか考えていく必要があると思う。

参考文献

『談』no.89 特集:ゲニウス・ロキと空間論的転回,たばこ総合研究センター,2010.12

管啓次郎・小池桂一:野生哲学,講談社現代新書,2011.5

山里勝己:場所を生きる ゲーリー・スナイダーの世界,山と渓谷社,2006.3

赤坂憲雄:婆のいざない 地域学へ,柏書房,2010.3

旭川営林局史,旭川営林局,1960.12

宮本常一:塩の道,講談社学術文庫,1985.3

奈良一三・薄井忠男・吉田昭穂・泉田利人・榎本守恵:占冠村ニニウの教育計画に関する研究,僻地教育研究,第7巻第1号,北海道学芸大学僻地教育研究所,1959.11

占冠村立新入小中学校閉校記念誌,新入小中学校閉校期成会,1975.3

宮本常一:山村と国有林,宮本常一著作集14,未來社,1973.6

俵浩三:北海道の自然保護,北海道大学図書刊行会,1979.6

梶山恵司:日本林業はよみがえる,日本経済新聞出版社,2011.1

占冠村史,占冠村役場,1963.11